令和8年1月8日(木)3学期始業式を行いました。

始業式では5年生代表児童が3学期の抱負を語りました。

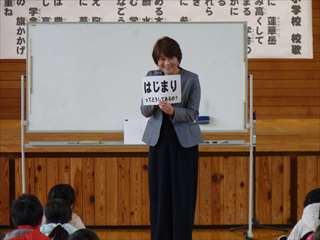

校長先生からは「はじまり」についてお話がありました。

校長先生は全校児童に「はじまりはどうしてあるのか」と問い、みんなで考えました。

その後、「はじまり」にはリセットしたり、わくわくしたり、決心したりする魔法があり、それは「新しい自分」に出会うチャンスと勇気をもらえるためにあるのではないかと話されました。

そして、この3学期で閉校となる本校についても、「終わり」は「はじまり」に続くものであり、校舎や仲間が変わっても、今まで学んできたものや大事にしてきたものは変わらず、ずっと続いていくのです。だからこそ、3学期の一日一日を「大町北小から大町北部小」へ感謝と希望をつなぐ」大事な一日一日にしていきましょうと話されました。